博客

软能源路径

前40年的经验

作者卢安武,落基山研究所联合创始人,首席科学家,荣誉主席。

1973年第一次全球石油危机爆发,严重影响了美国能源安全与发展。而最初的应对政策却显得有些混乱且效果欠佳。当时,美国主张加快发展常规产业,其中包括开采更多石油和天然气,建造大型煤电和核电厂,(也许还有)开发液化煤炭合成燃料等。但这些措施的弊端很快显现:成本过高、污染严重、效果缓慢、难以为继。此外,对该类项目的大量投资导致其他所需的投资疲软,最终导致能源价格飞涨,需求下降难以支付新增供应。直到1976年秋季,都没有出现清晰的全新理念,政策制定者无计可施。

而就在那时,笔者发表于《外交》杂志的文章《能源策略:不可行之路?》提出了一种新理念。该文章重新审视了当时面临的能源问题并为美国能源发展战略提供了一条可替代的发展路径:“硬能源路径”与当时的主张无异;而“软能源路径”则强调可再生能源供应转型与能效的结合。该篇文章很快成为《外交》杂志有史以来翻版次数最多的文章,并在前互联网时代广为传播。而四十年后的今天,通过重新审视当时的反应、持续影响力以及基本观点,我们可以从中总结经验,展望未来。

回顾1976

当时,对于时年28岁的笔者而言,这就仿佛如在一杯过饱和溶液中滴入一滴晶种,瞬间令液体结晶成一种全新状态。一年后,卡特总统邀请笔者来到总统办公室探讨这篇文章。如今,卡特总统认为该观点对其能源政策有很大帮助,当时的能源政策被认为是除美国第一任能源部长施莱辛格在合成燃料方面的贡献外,有史以来对能效和可再生能源支持力度最大的政策。

但当时这篇文章却遭到能源行业的怀疑、轻视甚至侮辱。厚达四英寸的参议院听证笔录记录了三十多轮评论与反馈。虽然,在今天看来这十分可笑,但这同样提醒我们:40年前,能效话题还是新颖的、充满争议的,可再生能源更是奇怪、危险甚至荒谬的。如今,仍然有人持有这一观点。

当喧闹渐渐平息后,阿科石油公司首席经济学家David Sternlight博士恰当地道出了冷静观察家的结论:他并不在意我的观点是否只说对了一半,但这也好过其他人的想法。在这之后的十年里,文章的论点逐渐被大众认可。许多起初对此抱有批判态度的公司或个人,均向落基山研究所(Rocky Mountain Institute,RMI,1982年成立)寻求帮助,应用这些观点。如今,两家电力行业顶尖期刊都大方地承认了我们当年的判断,而文章的观点也已在能源市场得到广泛认可。

该篇文章之所以具有如此大的影响力,不仅在于提出了一种全新的能源投资方式,更因其重新定义了能源投资的目的和逻辑。之前,我们认为能源行业的主要问题是从哪里获得更多能源——无论任何形式、任何来源、任何代价。规划者通过历史数据推测能源需求的增长,然后提供更多供应来满足需求。而这篇文章则从另一个角度出发,讨论了我们需要能源的目的究竟是什么,我们寻求的能源的“最终用途”是什么,例如,热水澡、冰镇啤酒、交通出行、舒适度、冶炼金属、烘焙面包等,以及需要什么样数量、种类、规模、来源的能源支持这些服务。这一最终用途的概念很快结合了罗杰·桑特的“最低成本”理论,与新兴的强调自由市场的里根经济学相呼应。由此,“最终用途/最低成本”理论在竞争或规划环境下为各种能源需求问题提供了最具成本效益的解决方案。例如:要在冬天取暖,应该选用燃气还是电力供热,亦或是使用隔热和密封建筑技术?

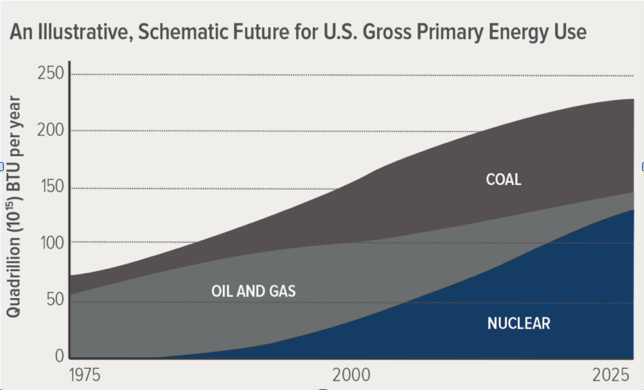

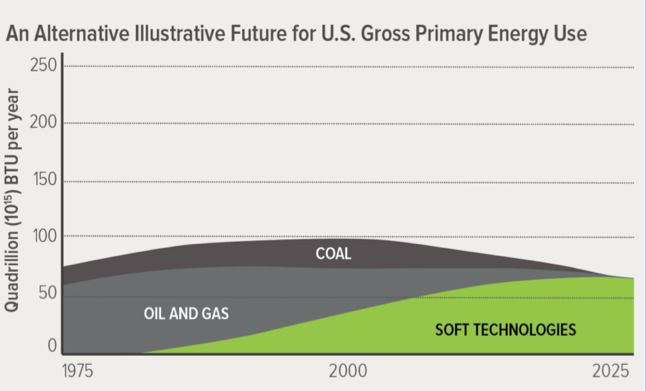

不同的问题产生不同的答案,因此该文对美国能源系统可采用的两种发展路径进行了对比(图1A和1B)。

图1A:硬能源路径——代表政府和行业对1975-2025年美国能源总用量的预测

节约:精准预见

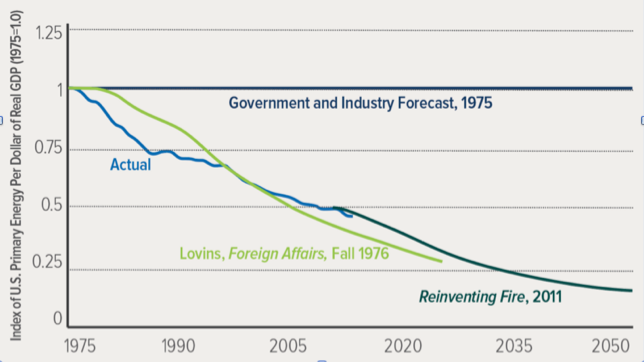

之后的一份学术综述指出,在70年代中期发表的对美国2000年一次能源用量研究的数十篇文章中,该篇文章的预见值是唯一准确的(预见值,并不是预测值,这是两个常常被混淆的概念)。在标准化到GDP实际增长和未标准化到GDP实际增长的情况下,图1B所展示的软能源路径预见值分别比2000年实际能源用量低0.8%或4.0%。但同期其它经济预测中最接近的数值也比实际值高了大约60%-70%。然后从2000-2015年,能源强度(单位GDP能耗)不但没有升高,反而进一步降低了24%。

图2显示了该文章在1976年认为可行的能源强度设想轨迹,在50年间下降72%。与此相比,实际能源强度在40年间下降了56%。被称之为“世纪转折点”的能源强度下降半数的时间出现在2008年。

图2:能源强度预测值对比:1975年前后官方预测值、卢安武在1976年预测值、实际值、以及2011年落基山研究所重塑能源项目的预测值(在更低成本下可实现进一步三倍下降)。而在目前所取得的能源强度下降中,大约1/3来自于经济结构转型,2/3来自于更优化的技术效率。

为实现每一美元价值的GDP,美国在2015年所需要消耗的一次能源比1975年水平降低了56%;所需煤炭降低了59%;所需石油和可以直接使用的天然气降低了65%。煤炭在2015年一次能源供应中的比例(16%)降至二战后的历史最低值(1972年的16.6%)以下。另一方面,美国一次能源用量的10%和电力用量的14%都来自于可再生能源,后者在新增发电装机中的比例更是达到了68%。

电力是成本最高的能源表现形式,而美国电力节约的速度仅为直接燃料节约速度的一半。而其中部分原因:直到2001年,美国48个州的电力公司仍沿用着售电越多收益越多的政策;直到现在,仍有36个州的电力部门(其中8个州正在改革过程中)和28个州的天然气部门(其中2个州正在改革过程中)使用这一政策。但随着这种不合理的政策逐渐退出,电力用量已经从2007年的峰值开始滑落。据估计,即使经济快速增长且电动汽车逐渐普及,从长期来看,美国电力用量仍将以每年1%的速度下降。

供应侧转型:因对立政策而延迟

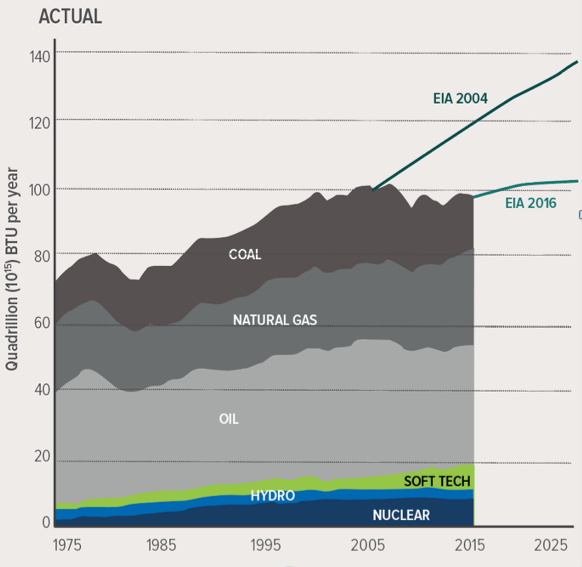

软能源路径所预见的供应侧转型并未像需求侧一样得到完全印证(详见图3)。虽然,加利福尼亚等州成功落实了软能源路径,但势力强大的游说集团和受其影响的国家政策仍坚定地支持能源供应侧的硬能源路径发展策略。

图3A与图3B之间的不同展示了影响能源供应的三个原因:

- 当时,天然气被认为是日渐枯竭的石油资源的稀有副产品。因此,联邦政策在1978-1987年间立法禁止了天然气电厂而大力发展燃煤电厂。在尼克松时期,获得环境法律豁免权的一大批燃煤电厂直到现在才开始退出能源系统,而复苏的天然气用量依然很高。

- 福特总统曾经在1975年将汽车效率标准写入法律(1978年生效),当时美国石油强度平均每年下降5.2%。但后来1985-1986年石油价格大跌满足了当时人们对汽车效率的需求。这帮助游说者成功说服国会放弃了以法律强制性方法,要求按照科技发展提高汽车效率标准(该政策对汽车和轻型卡车分别执行了25年和17年)。轻型汽车效率在1987年-2004年间不升反降,花费22年才重新达到1987年的效率水平:这使得石油节约的速度降低了2/3,大约99%的发动机的效率提升都是为了提高加速度,而非节约燃料。立法直到小布什总统在2007年更新才重新开始启用,而在一年后又因为底特律的破产而被暂停。这种停滞浪费了汽车工业两次良性发展 的机会,使得石油需求量持高长达1/4个世纪,而同时,对石油的偏好则阻碍了生物燃料的发展。

- 图1B和图3B预测“软技术”高速发展的基础是“积极的政策支持”,但实际上在过去40年中的32年里遇到的却是敌对的联邦政策。即使是最初投资可再生能源的化石燃料企业也在其即将获得成功时因缺乏耐心而选择放弃。卡特总统于1978年出台了允许私营和分布式发电企业公平竞争的《公用事业管制政策法(PURPA)》。该法律在80年代前中期给可再生能源带来了一线虚幻的希望。虽然,被法律和管理方面的攻击降低了效力,但该部法律摧毁了电力公司垄断的基础并为今天的电力市场竞争机制创造了条件(虽然该部法律已不适用于近半个美国)。就这样,在经历了长期的艰难反复后,本有望在1976年就开始蓬勃发展的可再生能源终于在大约2010年开始腾飞——这一天的到来迟到了大约35年。

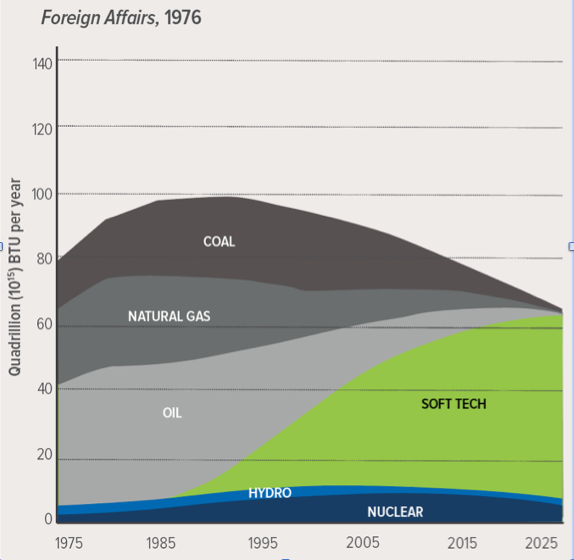

- 图3A:卢安武1976年提出的软能源路径图,2016年依据类似方法在1975年可用信息中加入水电和核电份额(因水电和核电“量小且相对恒定”,所以图1将其忽略)。

图3A - 图3B:实际发展状况,以及能源信息署在2004年和2016年发布的参考情形预测,为与现实保持一致,后者与前者相比下降明显。2015年实际一次能源消耗量(97.5 QBTU)比图1B高约18.5QBTU,其中的15.4QBTU反映了从2000-2015年实际能源强度下降的1/3(如图2所示)。图3A所示的软技术还排除了电力系统损耗。图1B未考虑而图3B包括了原料用量(2011年为4.5QBTU),因此没有对对比进行调整。

图3B

文章的正确观点

人类对气候变化的认识并不是最近才出现的。1976年《外交》杂志文章这样描述了硬能源路径:

“致力于长期发展煤炭经济(数倍于当今规模)将必然导致二氧化碳浓度在下个世纪初翻倍,到那时或不久以后,全球气候一定会发生变化且该变化可能是无法逆转的。只是这一天到来的具体日期还尚未可知。”

这一天已经到来了?答案在《清洁电力计划》和《巴黎协议》中可略窥一二。

该文章指出:避免电网成本与规模不经济能够降低电力成本,且“一个富裕的工业化经济体能够在没有集中式发电厂的情况下顺利的运行!”这准确地预测了落基山研究所2002年出版的《小规模也有利可图》一书中的阐述以及当今的市场趋势。该文章还写到“能源存储常常被认为是能源收入技术的一个主要问题”。但在一定程度上由于热存储技术能够比电力存储技术更容易、成本更低地完成相同的任务,因此“总的来说,能源存储在软能源经济中的问题比在硬能源经济中容易得多。”这在今天的市场中也得到了证实。可再生能源的低成本、低风险、高便捷度;在可再生能源应用方面市场比政策有更大的推动作用;以及个人和社区越来越强的自我选择能力都成为了常态。

硬路径的政治风险听起来也很熟悉:

“软路径依赖于多元消费者选用一系列小型设备和改进技术,而与之相对的,硬路径则需要依赖于较为困难的大规模项目。而这些项目需要集中管理制度下整个社会承诺。硬路径有时会被描述为阻碍自由经济和自由市场发展的堡垒,会充斥着各种政府补助、千亿美元救市金、垄断、规范、国有化、国家最高支配权和公司国家资本主义等。”

过分集中化系统的致命缺陷后来在《脆弱的电力(1981/82)》一书中被进一步详述,而这如今也已开始显现。

文章中其它已证实观点包括电力公司死亡漩涡、反向估算、一体化设计(7年前我的住宅已经证明了一体化设计的优势)、体制性障碍和解决方案、热电联产、对市场原则和机制的信赖,以及电力公司对用户太阳能系统的资助(虽然“太阳能”在1976年指太阳热能,当时光伏概念尚未普及)等。

需要更正的观点

该文章主要的错误出现在对天然气的认识上。如果1976年的科学界能够了解美国天然气并未与石油相关,且储量丰富,能够以经济的手段大规模集中开采,那么,我应该会将其与石油区分对待,将天然气而不是优质煤视作“短暂地、节约地建造通向2025年能源收入经济的桥梁”的过渡技术。这些见解直到过去的十年才开始为人所知。

文章认为由于抵制天然气和优先发展煤电的非自然政策,对1975年煤炭开采“暂时且适度的(峰值不超过当前水平两倍)”扩张最终增长了2.16倍。(现代联合循环燃气电厂在80年代才开始出现。)为了保护气候,以能效和可再生能源替代石油天然气组合中,至少石油部分的愿景最终得以实现,而目前煤炭的发展空间已被压缩,能效、可再生能源和天然气三者正迅猛发展。

文章最大的失误在于没有说服决策者运用诸如美国力量等减缓或阻止核武器的传播。因为主张核能派在大部分国家能源政策中占据主流,直到现今,在很多国家(包括我们自己)也是如此,所以当笔者四年后在《外交》杂志上进一步论述这一问题时,论点再次消失得了无踪迹。三十年后的今天,《外交政策》杂志所展示的更加充分的论据仍然收效甚微。因此,今天还要担心因我们自身造成的来自朝鲜、巴基斯坦和伊朗的核武器风险。

进一步思考

该文章最具争议性的论题之一:因为软硬能源路径所需的投资、基础设施、体系和态度均存在互相抑制或妨碍的情况,所以二者是互相排斥的,这一点很不幸地得到了证实。很显然,硬技术和软技术互相竞争,抢夺市场份额和政治影响。文章在1976年就警醒我们:“如果继续将如此大量的金钱、时间、技术、燃料和政治意愿投入对以上资源需求量如此之大的硬技术,那么我们就将面临延迟向后化石燃料及气候安全能源系统转型的危险”。

虽然起步已晚,但随着脚步的逐渐加快,市场已开始颠覆能源掌权者保护旧系统,抵抗新系统的本能反抗。然而加速转型的挑战依然存在,而气候、公共卫生、安全、发展以及民主方面势在必行的决心进一步突显了转型的紧迫性。